画家の「東山魁夷」をご存知の方は多いと思います。

我が家にも以前、絵画集のようなものがあったと記憶しています。

建て替えによる引っ越しでどこにあるか分からなくなってしまい、探しましたが見当たりませんΣ( ̄ロ ̄lll)ガーン

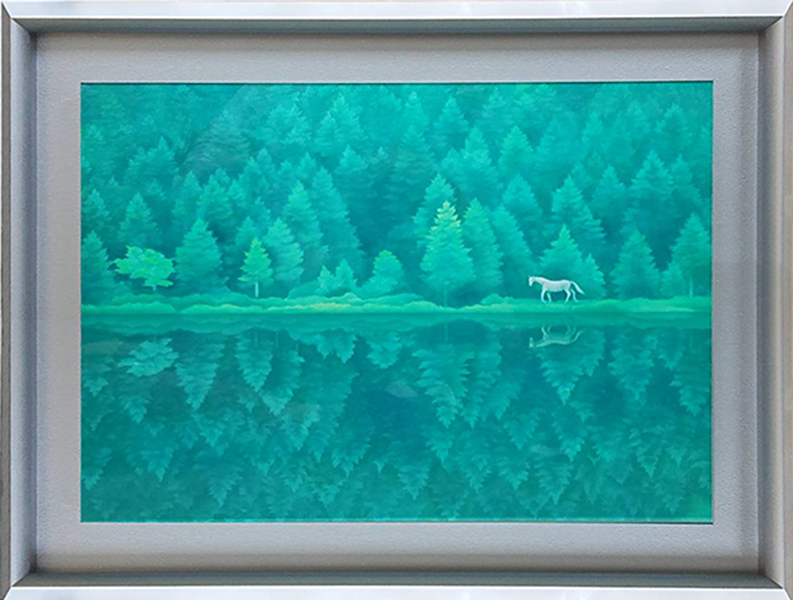

東山氏の絵の中に長野県茅野市豊平にある御射鹿池(みしゃかいけ)をモチーフに描いた絵があります。

タイトルは「緑響く」という絵です。

↑ https://www.art-wao.com/products/detail/4より引用させていただきました

この御射鹿池は、農地用のため池として作られた人工的な池です。

奥蓼科温泉郷へと向かう「湯みち街道」沿いの森の中にひっそりと存在します。

かつてからこの地域は温泉地だったため、水源となる渋川の水で農業をしようにも、強酸性の水質がゆえに農地には適していませんでした。

御射鹿池はこの酸性の水を希釈し温めることを目的として、昭和8年に作られました。

それからは米の収穫量も格段に増えて、地元の農業も大きく変革していきました。

御射鹿池の湖水はpH4前後の強酸性のため、魚や微生物などが生息できません。

そのことで湖底には酸性を好むチャツボミ苔が繁茂し、水の透明度が増しているのです。

その水面は正に「鏡」のようでもあります。

↑ こういう写真は正に魁夷の絵のようです!!

御射鹿池という名前の由来になっているのはやっぱり鹿から由来しています。

かつてこの周辺の地域は神様の狩猟場とされる神聖な土地とされていました。

諏訪大社上社で行われていた「御頭祭」で、神様に奉げる牝鹿を射る神事が行われていたことからこの名前がついたと言われています。

- 春には芽吹いたばかりの緑と木々の新緑

- 夏には生い茂った葉を広げた深い緑の木々

- 秋には色づいた赤や黄色の葉を広げた木々

- 冬には一面雪景色となった森の真っ白な景色

東山魁夷は「風景との対話」をしつつ絵になる場所を探して旅をしていたわけではありません。

無心に自然を眺めていると、自然の方から「私を描いて!」とささやいてくるような感覚だと話しています。

↑ 涼しくなったらこんな秋の景色を楽しめるんですね…

魁夷の風景画と対峙した時に、どこかで観たことあるような既視感があるのは実際に存在している景色を描いているからなんだと思います。

魁夷のこの「緑響く」の絵には「白い馬」が登場しますが、これはシリーズになっていて「白い馬のみえる風景」として何作かに描かれています。

魁夷は日本芸術大学を卒業後にドイツで日独交換留学生として美術史を学びました。

魁夷が日本に戻った頃、世界は「第二次世界大戦」へと向かっていました。

不安と悲しみに支配された世相に希望の光を見出したくて、白い馬や虹を描いた経緯があったと後に彼は語っています。

戦争が実際に始まると、魁夷は「白い馬」を描かなくなります。

終戦後、ドイツに再訪すると、運命に導かれるように彼の絵に「白い馬」が戻ってきます。

↑ ドイツのベルヒテスガーデン(オーバー湖)の風景…きっとこのような景色を観ていたのだと思います…

つまり「白い馬」は心の祈りの象徴のようなものだったのでしょう…。

自然の風景を描き続けることは、私達が高度成長期以来繰り返してきた「自然破壊」「公害」「大気汚染」などへの警鐘でもあるように感じます。

四季折々の景色を鏡のように映し出している御射鹿池に魅せられてしまうのは、東山魁夷だけではないと思います。

↑ 冬は雪深くなって湖面が雪に覆われないうちに観たいですね!

私たちの心の中にも「白い馬」はきっと存在していて、それはまさに「自然の中」にこそ存在し得る「平和」のシンボルのようでもあります。

鏡にうつり込んだ木々の景色を眺め、そこに自分なりの「白い馬」を発見して帰ることで、日々の忙しさから開放されて安らぎの時間を持つことが出来たら…。

↑ https://www.shogeikan.co.jp/shop/products/detail.php?product_id=1446より引用させていただきました

8月に友人と2人でこの近くまで行く予定があります。

コロナ渦なので体調の問題等もあるので、現実に行けるかはわかりませんが、もし行けたなら実際の写真を撮ってきたいと思います。

その風景の中に、私の「白い馬」を見つけてきたいと思います!

その時は少しだけマスクを外し、深い深呼吸をしてみたい…

現実逃避かもしれません。

だけどこの景色を眺める時は、それは帽子を脱いで敬意を表すのと同じような感覚で少しだけマスクを外したいのですm(__)m